Un manifesto per invitare il governo italiano ad accogliere gli scienziati che sono andati a lavorare negli Stati Uniti e che "con l'abolizione del ministero dell'istruzione da parte del presidente degli Usa, lì non trovano più la stessa attrattività di prima": è la proposta lanciata in apertura della nuova edizione della Festa di Scienza e Filosofia, l'appuntamento che da 14 anni riunisce a Foligno ricercatori, filosofi e storici.

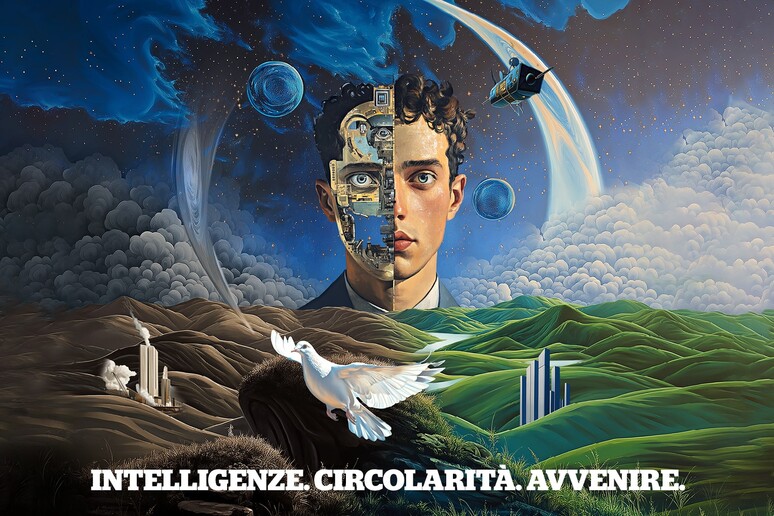

"Quella di quest'anno sarà una Festa particolarmente ricca e la numerosità di eventi e relatori si lega al tema scelto: oggi, gran parte del dibattito, delle innovazioni e delle trasformazioni in atto nella società si incentrano su intelligenze, circolarità e avvenire", ha detto Pierluigi Mingarelli, direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno e fondatore e organizzazione della manifestazione, che per il secondo anno si tiene parallelamente anche a Fabriano. Le onde gravitazioneli sono il tema con cui esordisce la Festa, con la consegna di un premio per i ricercatori impegnati in questo campo e una tavola rotonda organizzata con la Regione Sardegna sull'Einstein Telescope, il futuro osservatorio che l'Italia si è candidata a ospitare nell'ex miniera di Sos Enattos.

In programma dal 10 al 13 aprile a Foligno e l'11 e 12 aprile a Fabriano, per un totale di 163 incontri con 142 relatori, la Festa è dedicata a 'Intelligenze; Circolarità; Avvenire'. Del futuro dello spazio parlerà l'astronauta Roberto Vittori, mentre alla ricerca di mondi alieni è dedicata la conferenza di Roberto Ragazzoni, presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, e del futuro dell'esplorazione spaziale parlerà Barbara Negri, responsabile del Volo mano e sperimentazione scientifica all'Agenzia Spaziale Italiana.

Musica e scienza dialogheranno sul tema dei buchi neri nell'evento con il fisico Eugenio Coccia, direttore dell'Istituto per le alte energie (Ifae) di Barcellona, e della pianista Lara Leccisi. Previsti inolte interventi del vicepresidente dell'Accademia dei Lincei Carlo Doglioni, del presidente e fondatore dell'Istituto Mario Negri, Silvio Garattini, del matematico e divulgatore Piergiorgio Odifreddi e del presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Antonio Zoccoli. In chiusura, una riflessione del Nobel Giorgio Parisi sui limiti dell'Intelligenza artificiale e i suoi possibili sviluppi futuri.

Ricerca e energia nell’era dell’Intelligenza Artificiale - 13 aprile alle 10.15

Pierluigi Contucci, professore Ordinario di Fisica Matematica Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Bologna

Angelo Maria Petroni, professore Ordinario di Logica e Filosofia della Scienza, Università degli Studi di Roma, La Sapienza

Carlo Alberto Nucci, professore ordinario, DEI - Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna

L'Intelligenza Artificiale, con la sua crescente domanda di energia, presenta sfide senza precedenti per la produzione e gestione sostenibile delle risorse energetiche. I rischi ambientali e climatici ad essa connessi, fino a qualche anno stimati oltre il 2050, sono ora a ridosso del 2030. Questo intervento esamina come la competizione tecnologica, insieme alla necessità di risorse energetiche su larga scala, minacci gli sforzi di sostenibilità e propone la ricerca scientifica europea come una possibile via per una IA compatibile con il pianeta e l’umanità.

L’intelligenza artificiale e la scienza: come stanno cambiando? - 13 aprile alle 11,30

Lucia Votano, fisica, dirigente di ricerca affiliata .I.N.F.N. Frascati

Enrica Battifoglia, giornalista scientifica ANSA

Sempre di più l'intelligenza artificiale è uno strumento al servizio della ricerca scientifica, grazie alla sua capacità di elaborare quantità di dati di dimensioni tali che a un essere umano richiederebbero giorni o addirittura mesi di lavoro. Quindi, sotto questo punto di vista, l'Intelligenza Artificiale costituisce un notevole aiuto per la ricerca, ma sarebbe un grande errore pensare che sia in grado di sostituirsi a un ricercatore. La sfida è utilizzarla nel modo migliore ed è altrettanto importante riflettere sul suo impatto nel mondo scientifico.

La fisica e l’intelligenza artificiale - 13 aprile alle 17,00

Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021 (online - in collegamento streaming)

Enrica Battifoglia, giornalista scientifica ANSA

La fisica ha contribuito molto alla nascita e alla crescita dell'Intelligenza Artificiale; tuttavia, le attuali ricerche sulle Reti Neurali profonde non sono sostenute da una robusta teoria. Inoltre i Modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) non sono che dei riassunti di quanto c'è sul web e non sappiamo con quali testi siano stati addestrati. Serve perciò un cambiamento profondo, che porti a contenuti affidabili tali da evitare monopoli del sapere, e una nuova teoria dell'IA, in grado di cogliere la grande complessità del Cervello Umano.

Noi siamo campi quantici auto-coscienti - Federico Faggin

Lo scientismo ci descrive come macchine biologiche autonome, simili a robot controllati da intelligenza artificiale: tale descrizione è erronea. Al contrario, ciascuno di noi è un campo quantistico cosciente con libero arbitrio esistente in una realtà più profonda dello spazio-tempo. Ciò ci rende capaci di gestire la nostra esperienza conoscitiva. Il corpo fa da ponte tra il mondo classico nello spazio-tempo e la realtà più profonda rappresentata dai qualia, le sensazioni e i sentimenti che costituiscono l'esperienza cosciente.

Caso, necessità e mondi alieni - Roberto Ragazzoni, presidente dell'Inaf

Sono migliaia gli esopianeti scoperti negli ultimi decenni, trasformando la nostra visione del cosmo. Dell’equazione di Drake conosciamo ora con discreta precisione qualche termine prima sconosciuto, ma dobbiamo ammettere l'incertezze complessive. Parafrasando Jacques Monod, la vita e l'intelligenza diventano sempre più un caso o, ancora più di prima, una impellente necessità? Un breve ed incompiuto viaggio tra scienza, filosofia e astrobiologia, per esplorare il ruolo delle nuove tecnologie e il nostro posto nell’universo.

Cosa significa essere umani? Corpo, cervello e relazione” - Vittorio Gallese, Università di Parma - 11 aprile alle 21,00

Il corpo, con la sua espressività senso motoria ed affettiva è il fulcro del nostro essere che nasce dalla relazione con gli altri, da cui dipendiamo totalmente nella prima fase del nostro sviluppo. La ‘neotenia’ umana, ovvero il nostro nascere immaturi, rende essenziale comprendere e comunicare con l'altro. È attraverso la relazione che si sviluppa la nostra soggettività e unicità individuale. Movimento ed affettività sono la base da cui emergono il simbolico e il linguaggio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA